ZEIT VERBRECHEN: Im Auftrag der Wahrheit

Bei unklarer Todesursache ist es die Aufgabe der Rechtsmedizin, Gewissheit zu erlangen – für die Polizei, Angehörige und nicht zuletzt die Toten selbst. Wie eine Obduktion abläuft und was sie verraten kann.

von Sina Horsthemke

Ein weiß gefliester Raum, statt Fenstern Glasbausteine. Ein süßlicher Geruch lässt ein Gefühl von Beklommenheit aufkommen, von der Decke beleuchten Neonröhren zwei Seziertische aus Edelstahl. Auf einem davon liegt ein Mann. Er hat die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet, die Arme liegen ausgestreckt neben dem Oberkörper. Bis auf eine Armbanduhr am linken Handgelenk ist er nackt. Mit einem Gummiband hat jemand einen gelben Zettel mit seinem Namen an seinem rechten Fuß befestigt.

Kathrin Yen streift sich eine Maske über Mund und Nase und zieht Einmalhandschuhe aus einer Pappbox. Mit ihrem Team soll die Professorin jetzt herausfinden, was sie den Mann auf dem Tisch nicht fragen kann: warum er gestorben ist. Was ihm zugestoßen ist in jener kalten Nacht im Januar, als er nicht mehr nach Hause kam.

Unfall, Suizid oder Mord?

Yen ist die ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Mehr als 300 Obduktionen finden hier jedes Jahr statt, meist beauftragt von der Staatsanwaltschaft, selten von Angehörigen. Eine Obduktion, die rechtsmedizinische Leichenöffnung, bringt ans Licht, was Tote nicht mehr erzählen können. Sie klärt, ob ein Unfall geschehen ist oder ein Verbrechen. Ob jemand vergiftet wurde oder einen Herzinfarkt hatte. Ob jemand Suizid begangen oder ein anderer ihn getötet hat.

Den Mann auf dem Seziertisch hatte vor ein paar Tagen ein Spaziergänger entdeckt. Rücklings hatte er im flachen Wasser eines zwei Meter tiefen Grabens gelegen, mit Kratzern am Kopf und Laub an der Kleidung. Fast zwölf Stunden zuvor war der 68-jährige Mann als vermisst gemeldet worden. Ob er ertrunken ist, wollen die Ermittler nun von Yen und ihrem Team wissen. Und ob Fremdverschulden vorliegt.

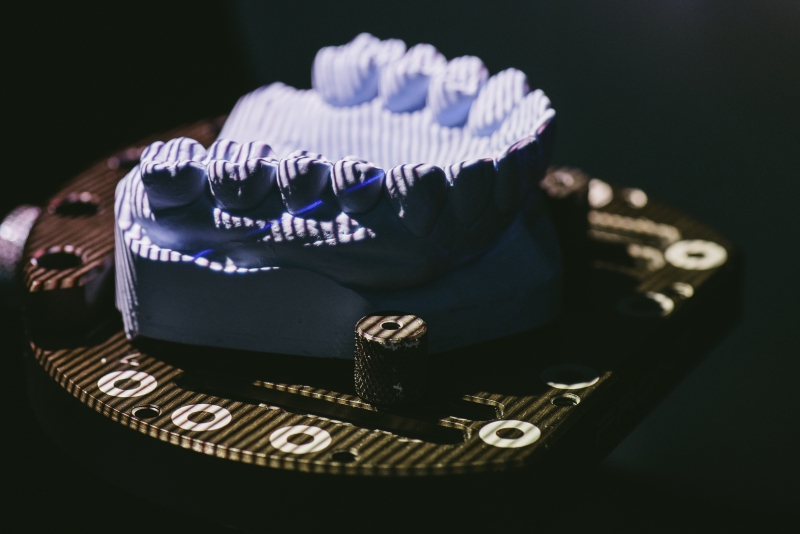

Jede Obduktion beginnt mit der äußeren Leichenschau. Die übernehmen Assistenzärztin Emily Ungermann und Assistenzarzt Lukas Schaub. Nie steht nur ein Arzt am Tisch – bei einer Obduktion gilt das Vier-Augen-Prinzip, mindestens. Sie habe mitgezählt, sagt Ungermann und greift zum Diktiergerät, dies sei ihre 197. Leichenöffnung. Bei der ersten habe sie den Saal verlassen müssen, ihr sei mulmig geworden. Jetzt, 196 Leichen später, begutachtet Ungermann routiniert jeden Quadratzentimeter Haut. Sie benennt die Kratzer an der Nase, die Bartstoppeln am Kinn, den zahnlosen Oberkiefer und das weißliche Sekret um den Mund des Toten, das aussieht wie etwas, das Rechtsmediziner „Schaumpilz“ nennen.

Schaumpilz im Mund

Der schaumige Belag könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Mann ertrunken ist. Im Mund jedoch ist nichts davon zu sehen, deshalb macht Direktorin Yen einen Test: Fest drückt sie mit beiden Händen auf den Brustkorb des Mannes, aus dessen Rachen ein glucksendes Geräusch dringt. Schaumpilz kommt nicht zum Vorschein, das Sekret muss etwas anderes sein.Bei einer Obduktion sei es wichtig, alle Sinne einzusetzen, sagt Yen. „Wir horchen, ob Luft unter der Haut leise knistert oder ob Knochenbrüche knirschen. Wir tasten die Organe ab. Wir riechen Alkohol oder den Bittermandelgeruch einer Zyankalivergiftung.“ Und die Paste, die sich alle unter die Nase reiben gegen den Verwesungsgestank? Gibt’s nur in Filmen, sagt die Professorin: „Das funktioniert nicht und stört nur den Geruchssinn. Ich kenne niemanden, der so was benutzt.“

Ungermann und Schaub tasten die Gesichtsknochen ab, suchen nach Fremdkörpern in der Nase und Blut in den Ohren. Sie klappen die Augenlider um, um Blutungen zu finden, die auf der Bindehaut entstehen, wenn jemand erstickt. Nichts. Stattdessen entdecken sie zwei kleine Wunden am Kopf und Totenflecken auf dem Rücken. Leichenflecken und die Leichenstarre, die etwa zwei Stunden nach dem Tod eintritt und die Gelenke versteift, zählen zu den sicheren Zeichen des Todes.

Während die Ärztinnen und der Arzt sorgfältig Beine und Füße inspizieren und dabei rote Flecken am Knie entdecken, greift Hatice Önder am anderen Ende des Tisches zum Skalpell. Die Präparatorin führt die scharfe Klinge quer über den Hinterkopf des Toten, bis von Ohr zu Ohr ein Schnitt klafft. Önder, die früher Pflegekraft war, bereitet so die Öffnung des Schädels vor, eine schwierige Tätigkeit, die der Präparatorin vorbehalten ist. Dann nimmt sie eine Schere und schneidet dem Mann ein paar Haarsträhnen ab. Fürs Labor. Manche Drogen lassen sich im Haar noch jahrelang nachweisen.

Bisher deute nichts auf Fremdverschulden hin, sagt Yen: „Alle äußeren Verletzungen sind gut mit einem Sturz vereinbar.“ Dennoch entschließt sich die Professorin zu einer Rückensektion: der Öffnung des Körpers auf der Rückseite. „Das entscheiden wir je nach Einzelfall“, erklärt die Rechtsmedizinerin. „Da er doch einige Verletzungen hat, müssen wir sichergehen, dass niemand nachgeholfen hat, als er gestürzt ist.“

Viele Morde werden übersehen

Oft schaut niemand so genau hin. Bei nur zwei Prozent der Toten, das sind weniger als 20.000 Leichen, ordnet die Staatsanwaltschaft in Deutschland eine rechtsmedizinische Leichenöffnung an. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund moniert, dass besser zehn Prozent der Toten zu obduzieren seien. Kathrin Yen hält eine höhere Quote ebenfalls für notwendig: „Schon bei der Leichenschau, bei der ein Arzt oder eine Ärztin den Totenschein ausfüllt und die Weichen für die Obduktion stellt, passieren viele Fehler“, sagt die Rechtsmedizinerin. „Oft wird der Leichnam nicht entkleidet, obwohl das verpflichtend wäre. Zudem ist längst nicht jede Todesursache von außen sichtbar. Ich bin davon überzeugt, dass manche Tötung übersehen wird.“ Einige Rechtsmediziner glauben, dass auf jedes festgestellte Tötungsdelikt drei unerkannte kommen.

Der Mann auf dem Tisch liegt inzwischen auf dem Bauch. Dann geht alles ganz schnell. Emily Ungermann und Lukas Schaub, die Assistenzärzte, zücken gleichzeitig die Skalpelle und schneiden – je auf einer Seite des Tisches – die blasse Haut auf: Vom Schulterbereich gleiten ihre Klingen die Arme entlang bis zu den Handgelenken, dann den Rücken hinab übers Gesäß und die Beinrückseiten zu den Fußknöcheln. Vier Hände präparieren mit gekonnten Bewegungen die Haut vom Körper und klappen sie zur Seite, sodass das Innere des Mannes zum Vorschein kommt. Das sieht aus wie aus einem Anatomiebuch: rote Muskeln, weiße Sehnen, gelbes Fettgewebe. Unter die süßlichen Ausdünstungen mischt sich der metallische Geruch von Blut.

Immer wieder landet etwas davon auf dem Tisch oder an den Händen des Toten. Hatice Önder wischt es sanft weg und benutzt dafür einen Tafelschwamm, wie Ältere ihn noch aus der Schule kennen: eckig und hellbraun. Die Ärztinnen und der Arzt suchen im Unterhautfettgewebe nach Einblutungen, die durch Gewalt entstehen und von außen nicht sichtbar sind. Dafür schneiden sie die gelbe Masse in etwa einen Zentimeter breite Streifen. Ihre Hände arbeiten zügig, aber vorsichtig: nur nicht versehentlich die Haut durchschneiden!

Ergäben sich jetzt Hinweise darauf, dass der Mann getötet wurde, müsste Yen die Obduktion unterbrechen und die Polizei rufen. Gewaltanzeichen finden sich nicht, doch etwas anderes: Dort, wo von außen die Haut gerötet war, an Hüfte, Knie und Ellbogen, wirkt das Unterhautfett glasig. „Das ist untypisch für einen Anprall, aber wir sehen es bei Unterkühlung“, erklärt Yen.

Blick in die Vergangenheit

Yen ist seit zwölf Jahren am Institut in Heidelberg, ihr Büro in einem der alten Gebäude war früher der Seziersaal. Dass sie bei Obduktionen niemanden retten kann, ist für Yen alles andere als unbefriedigend: „Wir heilen nicht, doch wir schauen in die Vergangenheit und schaffen Klarheit. So helfen wir auf ganz andere Art und Weise.“ Die Ärztin liebt die Abwechslung, die ihre Arbeit bietet: „Rechtsmedizin ist eine Mischung aus medizinischer Wissenschaft, juristischem Denken und kriminalistischen Fragestellungen. Diese Interdisziplinarität fasziniert mich bis heute.“ Fünf Jahre dauert die Facharztausbildung, gut 400 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner sind in Deutschland tätig.

Yen kann sehen, mit welcher Hand jemand gewürgt worden ist und ob ein Schal dazwischen war. Sie findet heraus, wenn sich ein Opfer noch gewehrt hat oder ihm der Mund zugehalten wurde. „Kleinste Befunde sind ausschlaggebend und tragen viel dazu bei, Menschen aus schwierigen Situationen zu helfen“, so die Professorin. „Es geht ja oft um Straftaten und rechtliche Konsequenzen. Eine saubere Klärung, wem was zugestoßen ist, wer Täter und wer Opfer ist, hilft enorm, und das empfinde ich als äußerst zufriedenstellend.“

Ungermann und Schaub fädeln nun dicke weiße Fäden durch Nadeln. Dann beginnt die eine am rechten und der andere am linken Unterschenkel, den Mann wieder zuzunähen. „Wer nicht näht, hätte Gelegenheit für ein Päuschen“, sagt Yen. „Das dauert zehn Minuten.“ Beim Nähen herrscht bedächtige Stille. Hatice Önder nutzt die Zeit, um die Knochensäge startklar zu machen, für die Präparation des Schädels. „Was jetzt folgt“, warnt Yen, „lässt Zuschauer gelegentlich umkippen.“

Knochenspäne rieseln auf Edelstahl

Zwei Stunden dauert die Untersuchung schon, als der Mann wieder auf dem Rücken liegt und Önder ihm die Kopfhaut nach vorn über die Augen klappt. Das legt den Schädelknochen frei, vor Blut rötlich glänzend. Penibel untersucht Yen die Kopfhaut von innen auf Verletzungen, findet aber nur sturzbedingte Prellungen und Kratzer. Dann beugt sich Önder, die elektrische Säge in beiden Händen, über den Kopf des Mannes. Summend arbeitet sich das Gerät durch den Knochen, weiße Späne rieseln auf die Edelstahloberfläche. Die Präparatorin führt das runde Sägeblatt präzise im Kreis, dann nimmt sie ein langes Messer und trennt mit einem Knacken das Schädeldach ab. Wie eine Schale hält sie es in der Hand, darin liegt rosa-grau schimmernd ein Teil des Gehirns.

Gleichzeitig haben Ungermann und Schaub auf dem Oberkörper des Mannes lange Schnitte gesetzt: einmal unterhalb der Kragenlinie quer über die Brust, danach mittig nach unten bis zum Schambein. Auf dem Mann klafft ein großes T. Die Ärzte klappen wieder die Haut zur Seite, dann lösen sie mit Zangen das Brustbein. Brustkorb und Bauchhöhle sind nun eröffnet, der Blick auf Herz und Lunge ist frei. Jetzt wird klar, warum sich am Fußende des Tischs eine Ablage- und Schnittfläche befindet und ein Töpfchen Formalin bereitsteht: Hier wird das Team sämtliche Organe ablegen, in Scheiben schneiden, genau untersuchen und in Tütchen und Röhrchen Gewebeproben fürs Labor sammeln.

Behutsam nimmt Assistenzärztin Ungermann das Kleinhirn in die Hand und hält einen Moment inne. „Ist es nicht wunderschön? Es sieht aus wie ein Bäumchen, das finde ich immer wieder faszinierend.“ Das Großhirn zeigt deutlich, dass der Mann dement war. Ungewöhnlich viel Hirnwasser tritt aus, die Hohlräume sind vergrößert, die graue Substanz ist zurückgebildet.

Schläge mit dem Gummihammer

Präparatorin Önder wischt wieder das Blut weg: zum Fußende, wo sich ein Abfluss befindet. Als Nächstes nimmt sie Gummihammer und Stechbeitel und macht mit gezielten lauten Schlägen im leeren Schädel den Blick auf die Innenohren frei. Die Trommelfelle, schimmernde, durchscheinende Häute, scheinen intakt.

Derweil hat Assistenzarzt Lukas Schaub das Herz entfernt. 397 Gramm bringt es auf die Waage. Die Zahl steht auf einem Whiteboard, auf dem noch Zeilen frei sind für Leber, Lunge, Nieren und Milz. Önders Werkzeug ist nun eine Schöpfkelle, wie man sie aus der Küche kennt. Mit der entfernt sie das Blut, das vom Herzen in den Brustraum gesickert ist. Es ist ungewöhnlich flüssig, wie oft bei Unterkühlten. Magensaft und Liquor aus dem Rückenmark entnimmt die Präparatorin fürs Labor. Dann setzt sie den Schädelknochen wieder an seinen Platz und vernäht die Kopfhaut.

Nicht immer liegt in der Heidelberger Rechtsmedizin ein ganzer Körper auf dem Tisch. „Bei einem Bahn-Suizid oder nach einem Brand bekommen wir die Leiche oft nur noch in Teilen“, berichtet Yen. „Auch skelettierte Leichen im Wald sind selten vollständig, weil Tiere Teile weggetragen haben.“ Immer wieder soll Yens Team Knochenfunde aus Baustellen analysieren. „Das können Relikte aus dem Krieg sein oder Überreste, wenn da früher ein Friedhof war. Manchmal sind es die Knochen eines Menschen, den jemand verschwinden lassen wollte.“

Yen bemüht sich, die Schicksale hinter den Fällen nicht zu nah an sich heranzulassen. „Distanz ist wichtig in diesem Beruf, sonst würde man zerbrechen.“ Doch nicht immer gelingt das. Wenn sie zu einem Tatort mit einem toten Kind gerufen wird zum Beispiel. „Wir sehen manchmal schreckliche Dinge. Einmal hat ein Täter die ganze Tat gefilmt. Das ging über meine Grenzen.“ Die Umstände zu klären und damit etwas Gutes zu tun helfe ihr, besser mit grausamen Taten umzugehen, sagt sie.

„Raucherlungen sind nicht schwarz“

Eines ist klar: Niemand hat den Mann auf dem Tisch gewürgt. Kathrin Yen hat die Halsmuskulatur und den Kehlkopf freipräpariert, findet jedoch keine Auffälligkeiten. Assistenzarzt Lukas Schaub hat derweil die Lunge entfernt. Fast ein Kilo wiegen die Lungenflügel zusammen. Im Gewebe sind schwarze Stippen zu sehen – war der Mann Raucher? „Raucherlungen sind nicht schwarz“, korrigiert Yen. „Ich weiß wirklich nicht, woher die grausigen Fotos auf den Zigarettenpackungen stammen.“ Staubeinlagerungen habe jeder in der Lunge, durch Feinstaub. In der Luftröhre ist kein Schaum zu sehen, was gegen einen Ertrinkungstod spricht. „Damit rückt ein Tod durch Unterkühlung in den Vordergrund“, so Yen. Allerdings fehlen die Wischnewsky-Flecken, blutige Schäden in der Magenschleimhaut, die bei Unterkühlung typisch sind. „Ausgeschlossen ist diese Todesursache dennoch nicht“, sagt die Professorin und nimmt sich das nächste Organ vor, eine Niere.

Sie ist unauffällig, genau wie Blase, Leber, Darm und Prostata. Auf der Schnittfläche glänzt inzwischen eine Blutlache, und es riecht streng nach Innereien. Nach fast vier Stunden Arbeit sind sich Yen und ihr Team einig: Hier liegt kein Verbrechen vor. Ein Unfall ist passiert. Der Mann muss, als er im Dunkeln umherirrte, in den Graben gestürzt sein, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Im flachen Wasser liegend ist er an Unterkühlung gestorben. So wird es im Bericht für den Staatsanwalt stehen.

Niemand sieht mehr, was geschah

Bevor der Bestatter die Leiche abholt, geht es ans Aufräumen. Ungermann, Schaub und Önder legen die Organe in den Bauchraum. Auch das Gehirn – es wäre ohnehin unmöglich, alles anatomisch korrekt anzuordnen. Dann nähen die Assistenzärzte den Mann ein zweites Mal zu, diesmal die Vorderseite. Die Präparatorin wischt den Körper ein letztes Mal ab, um Blutspuren zu beseitigen. Ihr Ziel: den Mann wieder so herzurichten, dass Angehörigen beim Verabschieden nicht auffällt, was in den vergangenen Stunden geschehen ist.

Yen sagt: „Wir haben es mit einem Menschen zu tun, dessen Würde immer gewahrt wird. Natürlich reden wir bei einer Obduktion miteinander. Es ist aber tabu, Bemerkungen über den Verstorbenen zu machen oder nebenbei Kaffee zu trinken. Wir hören auch keine Musik, wie man es in Filmen sieht.“ Es amüsiert sie, wie das Fernsehen ihre Branche darstellt: „Um dem Gruselfaktor gerecht zu werden, pflegt man das Bild der verschrobenen Rechtsmediziner. Doch die meisten sind optimistische, sozial kompetente Menschen, die sehr empathisch sein müssen, um einen guten Job zu machen.“

Von dem ist vier Stunden nach dem ersten Schnitt kaum noch was zu sehen: Auf einem Tisch aus Edelstahl liegt ein nackter Mann. Die Augen geschlossen, die Arme neben dem Körper, am Fuß einen gelben Zettel. Was ihm zugestoßen ist, kann er nicht mehr sagen. Doch sein Körper hat erzählt, was in jener Nacht geschah, in der er nicht mehr nach Hause kam.

Foto: Virginie Rebetez

Virginie Rebetez

Virginie Rebetez Sina Horsthemke

Sina Horsthemke foodandmore/123RF

foodandmore/123RF ktsdesign/123RF

ktsdesign/123RF Julianna Funk/123RF

Julianna Funk/123RF Dirk Bruniecki

Dirk Bruniecki CAVALLO/Lisa Rädlein

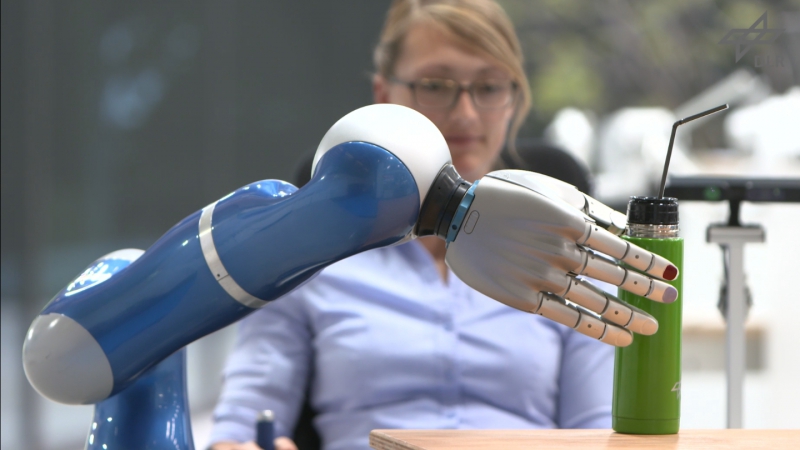

CAVALLO/Lisa Rädlein DLR

DLR